《周易》的作者是谁?传统的说法是:伏羲创作了八卦,周文王把八卦两两重叠,发展出了六十四卦,这就完成了《周易》当中的《易经》部分;后来孔子为《易经》编写学习辅导材料,一共写了十篇,这就是《易传》,也称“十翼”。《易经》和《易传》一起构成了一部完整的《周易》。

所以说,一部《周易》是经由三个时代的三位圣人才创作完成的,这就是所谓的“人更三圣,世历三古”。这样一来,所有的经典再没有比《周易》时间更早、出身更显赫的了。

但是,我们一定要明白一个常识:凡是伏羲时候的事,三皇五帝什么的,没多少是靠得住的,只要没拿出扎实的考古证据,任何上古时期的言之凿凿你都大可不必当真;周文王虽然时代晚了不少,可情况其实也是一样。所以,虽然说“人更三圣”,就好比“昆仑三圣何足道”,其实只是一个人。这个唯一可靠的人,就是“三圣”的最后一圣——孔子。

那咱们就先从最可靠的部分说起吧。

孔子对《易经》的研究是极深的,对它的评价也很高。在《论语》里孔子说过:“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”这句话主要有两种解释,一种是说:“再让我多活几年,五十岁的时候学学《易经》,就不会再犯什么大错了。”另一种解释是:“让我再多活几年,花上五年、十年的工夫好好学学《易经》,就不会再犯什么大错了。”

谁让孔子时代没有标点符号呢,所以,这两种解释全能讲得通。

无论取哪种解释,这段话都能告诉我们几点重要信息。第一,《易经》不是孔子作的,要不他怎么自己还要学呢,虽然伏羲和周文王的故事很不可靠,但孔子看来确像是只作了《易传》;第二,《易经》很难学,儒家其他学问在本科就可以学,唯独这个《易经》,博士生恐怕都不能轻易去碰,简直就是哥德巴赫猜想;第三,《易经》很神,虽然难学,可你一旦真学会了它,就可以用它来指导生活,避免犯错。(是不是能逢凶化吉、遇难呈祥就不知道了。)

孔子的时代是个乱世,虽然接踵而来的战国时期更是乱得不行,但孔子那时就已经够乱的了。孔子悲凉地旁观着身边的这个世界,觉得越来越看不懂了:为什么有那么多臣子杀国君、儿子杀老爸的事情呢?每天的报纸不用仔细看,只浏览一下头版的大标题,就觉得世界末日快要临头了。孔子看在眼里,痛在心里,他大声疾呼着:“我们周朝是个礼仪之邦啊,礼仪之邦是最讲究官本位的啊,每个阶级都要守好自己的本分,不能乱来啊!”

要让世界由乱到治,这可不是件容易的工作,如果你是孔子,你想改良春秋乱世,你会从哪里开始入手呢?

嗯,一定要先找到病根,从根子上入手。

那么,根子又在哪里呢?

两千多年之后,胡适在讲解这个问题的时候说,引用了孔子在《易传·文言》里的一段名言:

臣弑其君,子弑其父,非一朝一夕之故,其所由来者渐矣,由辩之不早辩也。《易》曰:“履霜,坚冰至”,盖言顺也。

孔子的意思是说:臣子杀国君,儿子杀老爸,这都是冰冻三尺非一日之寒啊。《易经》上说:“出门踩到霜了,预示着天寒地冻的日子就不远了。”

所以说,别等到天寒地冻了再去找破冰船清理航道去,最好在地面刚刚结霜的时候就早作准备——举个极端的例子,别等希特勒发动世界大战了再去跟他兵戎相见,如果一开始就把一战之后的德国重建工作搞好,如果法国和它的欧洲盟友们在那时候就有了清楚的欧盟概念,那可能就不会有后来的二战了。

孔子就决定从根子上入手,胡适说:“孔子学说的一切根本,在我看来,都在一部《易经》。”

胡博士这话让人不大容易马上理解。其实孔子抓的根子主要是重新明确周朝初年的等级制度,让做老板的好好做老板,做员工踏实做员工,员工别想翻身当老板,工农也别想当家做主人,人生观和世界观都要全国统一,移风易俗要自上而下。胡适认为,这些内容全都蕴涵在《易传》之中。

可郭沫若倒不认为《易传》真有孔子的手笔,也就是说,前边胡适认为是孔子说的那段话(也是历代基本公认是孔子说的话)不是孔子说的,他说这《系辞》什么的很可能是孔子的弟子们搞的。但若干年之后,郭沫若又把自己的说法给推翻了(推翻原论并不就意味着倒向胡适和历代公论),原因是新证据的出现使得《论语》里的那句“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣”变得靠不住了。

要知道,所有先秦文献里明确提到孔子和《周易》的亲密关系的只有这么一句,如果这句话出了问题,那可真是出了大问题了。

问题在哪儿呢?原来,这句话里的那个“易”字其实应当是“亦”,逗号也应该点在“亦”字的前边,这就变成了:“加我数年,五十以学,亦可以无大过矣。”看,这就变得和《易经》一点儿关系都没有了。

郭沫若接着又有一段论证,最后的总结有两点,第一,孔子和《周易》并没有什么关系;第二,在孔子的时代《易经》还没有成形。

这观点好像太大胆了一些吧?就算孔子和《周易》无关,可《易经》卦爻辞的文字那么古朴,难道还会是孔子以后的文辞吗?

我在前边已经介绍过了卦爻辞里的“若”字和“如”字,其实还有一些明显特征,有人专门从文字风格来分析过,认为《易经》的卦爻辞确实非常古老。

哦,如果非常古老,那就早于孔子;如果晚于孔子,那就不很古老。到底谁说得对呢?

可能都对。

这可不是和稀泥,因为卦爻辞虽然有不少文字可能非常古老,但也有一些不太古老,所以,《易经》不像是由“某某著”,倒更像是由“某某编著”,也就是说,这书是由什么人,或许是晚于孔子的什么人,把一大堆新的和旧的卦爻辞收集起来,再组织组织,再编辑编辑,再校订校订,一番拷贝粘贴的工夫,最后完成了这部《易经》。

那么,这位编著者能不能查到呢?

郭沫若说他查到了,这个人就是馯臂子弓。

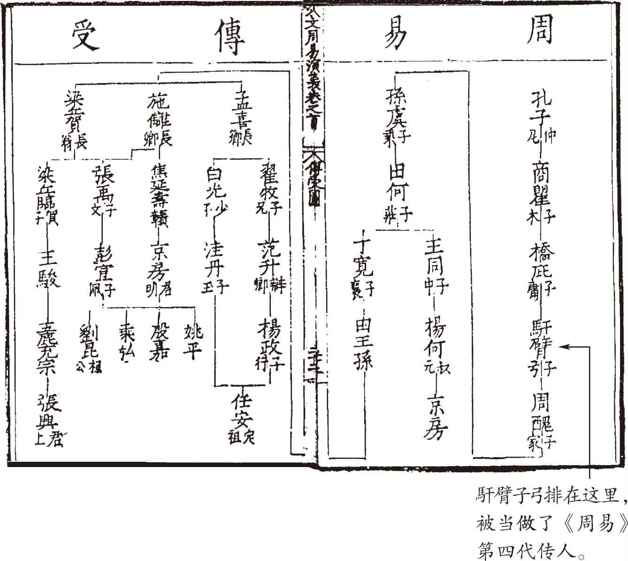

图34 《今文周易演义》[明]徐师曾撰 影印国家图书馆藏 明隆庆二年(公元1568年)董汉策刻本-1

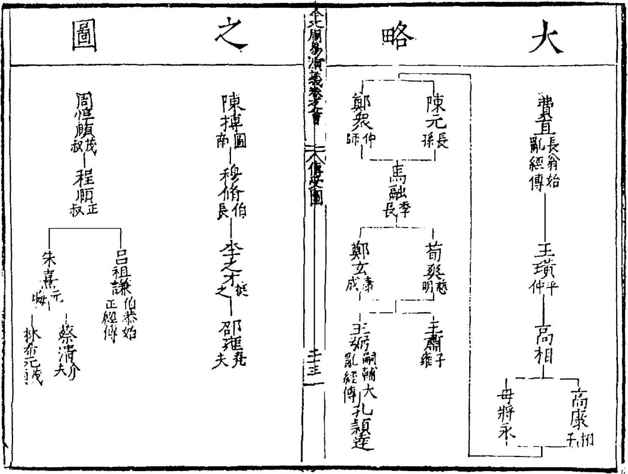

图35 《今文周易演义》[明]徐师曾撰 影印国家图书馆藏 明隆庆二年(公元1568年)董汉策刻本-2

馯臂子弓,这个名字很古怪吧?不过他既不是日本人,也不是复姓。他姓“馯”(这个字既读“千”,也读“汉”),名“臂”,字“子弓”。

《汉书》里叫他馯臂子弓,《史记》里叫他馯臂子弘,郭沫若认为“弘”是“肱”的笔误,姓“馯”,名“臂”,字“子肱”,名和字的意思是呼应的,这很合乎古人的习惯。大家都该记得郭靖给杨过起的名字吧,姓杨,名过,字改之,“过”和“改之”就是意思的呼应,表示“过而能改”。不过我总怀疑郭靖那个老粗起不出这么有水平的名字。

传统上认为,《周易》的学问从孔子完成《易传》之后就一代一代往下传,有说馯臂子弓是第三代传人的,也有说他是第四代。可是郭沫若却说,馯臂子弓既不是第三代传人,也不是第四代传人,《周易》里的《易经》部分根本就是这小子编著的,他才是货真价实的第一代!

奇怪吧,创始人怎么倒成了传人了?

这不难理解。好比我去推销一种包治百病的新药,如果老实介绍“这药是我熊大师的邻居大妈精心研制的”,你听着可能就会眉头一皱:“哦,大妈级产品?!”

我还是改口的好,我会说这药的研制者是纽约医疗中心爱德华·李博士的专利,而这位爱德华·李博士是位华裔科学家,他爷爷是李时珍,他外公是孙思邈。

馯臂子弓的遭遇正是如此这般,虽然他确实就是孔子的再传弟子。从另一个角度来看,研究生的成果最后变成了导师的,这也是很多人都能理解的吧?

下一个问题是:如果《易经》的创始人是孔子的再传弟子馯臂子弓,那《易传》的作者无论如何也不可能是孔子了。

郭沫若的意见是:《易传》的作者以南方的楚国学者为主,主要都是荀子的学生。《易传》里不是有那么多的“子曰”吗,方才胡适不是还引了《系辞》里孔子的话吗?郭沫若说:这都是《易传》作者为了掩人耳目,其实“子曰”难道一定就是“孔子曰”吗?不一定的,很可能不是“自己曰”就是“荀子曰”呢。

荀子是先秦时代最后的一位儒家大师,此人学养深厚,思辨能力极强,还教出了李斯和韩非这两个很不儒家的著名学生。

荀子是赵国人,后来到南方的楚国发展,老板就是“战国四公子”之一的春申君(上海有个简称“申”,就是从春申君这儿来的)。荀子没赶上好时候,他的时代正是秦灭六国如火如荼的当口,而且,很可能在秦始皇统一天下之后他老人家仍然健在。

荀子如果遥想当年,儒门之中,祖师爷孔子虽然一生都无法施展政治理想,但好歹也能周游列国,讲学授课,传播自己的主张和学说,一般也能受到各国国君的礼遇;孔子的后学们,子夏讲学西河,做了魏文侯的老师,声誉极隆;曾子在鲁国的时候,鲁缪公简直拿他当爹当妈似的伺候,可人家曾子还挺挑理;孟子也不得了,一开路就带着一大帮研究生一起,浩浩荡荡一个车队,走到哪儿吃到哪儿,整个儿一群蝗虫。最可恨的是,他拿着韦尔奇的薪水还不知足,一辈子到处跑,就是要推行自己的政治理想。唉,唉,唉,可到了荀子这里,前辈们的所谓苦难都变得比蜜还甜了——对于一个思想家来讲,再没有什么能比生活在专制时代更加不幸了。荀子悲凉地看了看四周,全国上下忽然变得只有一个秦始皇思想了,人民群众至少在表面上取得了思想上的高度统一,而为了维护秦始皇思想的权威性、绝对性和唯一性,开始出现了无所不在的秘密警察。

中国人都知道“焚书坑儒”,“焚书”消灭了著书自由,“坑儒”消灭了——

得为秦始皇说句公道话,其实“坑儒”并不像很多人以为的那样是坑杀儒家知识分子,是对全国的知识分子起到杀一儆百作用的残酷大屠杀。“坑儒”所坑的“儒”其实并非儒家人物,而都是些方士,也就是神棍一类的人,而且秦始皇是具体针对这批神棍来“坑”的,并没有要扩大打击面或者剿灭一切反动知识分子的意图。

所以,虽然“焚书坑儒”是一直连在一起说的,但性质大不一样,“焚书”是全国性的政治行为,意在愚民,而“坑儒”则是一个小范围的具体行动,端掉了一个以神棍为主要成分的反动团伙。

天下一统了,秦帝国需要稳定。对老百姓来讲,国家让你往东,你就别想往西;国家让你打狗,你就别去骂鸡。每个老百姓都不是有独立思想的独立个人,而是秦帝国国家大机器里的一个小小零件。

对于零件来讲,最好多干活儿,少读书,手脚要勤,大脑要懒,这才是好零件,好国民。

在焚书令之后,好国民只有三种书可看:医书、算命书、种树书。

大家先想想南宋大英雄、大词人辛弃疾有一首词,词中有很著名的一句是:“且将万字平戎策,换取东家种树书。”这里的“种树书”是个很高明的修辞,如果你不知道它另有出处,单从字面上理解,也能够正确理解作者的意思,但如果你知道了“种树书”可能是藏着用典的意思,那你就更能体会到辛弃疾当时愤懑的心境了。

恰恰就生活在这个时代里的荀子难道不会比辛弃疾更加愤懑吗?

那些荀门学者,那些怀着亡国之痛的楚国知识分子,难道不会比辛弃疾更加愤懑吗?

早在周厉王时代,大贵族召公就能说出“防民之口,甚于防川”这样的至理名言,而其实,钳制人民群众的思想和言论倒并不是一定就钳制不住的,只是技术难度比较大罢了,而且需要统治者具有极大的权力。

在周代,政治体制主要还是封建制,封建制表现为贵族民主政治和贵族寡头专制,一国之君并不具有绝对的权力,贵族们对国君不满意的时候甚至可以联合起来赶走国君,赶走周厉王的那场“国人暴动”就属于这种性质。所以,对于那时候的一般统治者来说,“防民之口”确实“甚于防川”。

可历史一进入秦朝,封建体制就转变为专制体制了,诸侯自治也变为中央集权了,皇权开始有了至高无上的地位了,所以“防民之口”也就相应地具备了技术上的可行性了。

于是,秦政府以重法钳制出版著述,更严厉的是,还不许大家交头接耳——不知道各位有没有喜欢扎堆聊天的,如果有的话,放在秦朝,这个习惯会害你掉脑袋。

这些政策对普通百姓倒也没什么,反正吃饭睡觉呗,就算让读书还不识字呢,可对知识分子来说,这简直就如同阻挠西门庆去勾引潘金莲,是可忍孰不可忍!

那么,不可忍,他们又能怎么办呢?

有人可能会说:“嗯,遇到难题的时候不都是占个卜、算个卦吗,现在也一样做呗。”

可再灵的乌龟、再神的蓍草,也抗拒不了专制皇权啊。所以,办法就只剩一个了。

还记得我在《孟子趣说》里介绍过清代文字狱盛行的时候知识分子都去搞考据学了吗?高手即便在寻章摘句这样的枯燥工作中也能够发现机会传播思想,不动声色地颠覆着主流观念。

秦帝国专制之下的学者们一看,不是还有三种书可以流通吗,嗯,这个算命书有些搞头,咱们就研究算命好了。

这是个非常合乎逻辑的解释。郭沫若给出了不少证据,认为尤其是楚国的荀门知识分子把精力都投入到了对《易经》的阐释当中,通过对卦爻辞的解说,阐发那些无法在秦帝国光明正大地表达出来的政治思想和哲学思想,《易传》就是这样成形的。

我们一般所熟悉的《周易》思想,诸如阴阳的相互作用,事物的演进变化等等,其实都是《易传》里的思想。郭沫若认为,《易传》这分明就是针对秦始皇,就是在和秦帝国唱对台戏。

秦始皇把自己叫做“始皇帝”,自己的子孙就“二世”、“三世”这么往下一直叫,直到“万世”。可《易传》传达的思想是:没有什么东西是永远不变的,阳极生阴,阴极生阳,寒过后是暑,暑过后又是寒。荀门学者唱着:“太阳落山明朝还会爬上来,花儿谢了明年还会一样地开。”

如果你负责秦帝国的宣传工作,你可能会和这些捣蛋分子对对歌:“我的青春一去无影踪,我的青春小鸟一去不回来——哈哈,世界是线性发展的,哪有什么轮回!”

荀们学者会回答:“你的青春小鸟一去不回来,因为它飞到你儿子那儿去了。所以这世界依然是轮回变化的,历史不是线性的进程。”

当然了,秦帝国不会给异见分子唱歌的机会,可人家会在《易传》里偷着唱,其中思想的隐蔽含义是:别以为你们秦帝国就真能千秋万代一统江湖,嘿,风水轮流转,明年还不知道会转到谁家呢。别以为你们秦帝国真能一万世不动摇,这个世界的真理是:物极必反,盛极而衰,万事万物永远都在不停地变化着。

在两千多年前的另一个东方世界,释迦牟尼说:“事物都有成、住、坏、灭,生命都有生、老、病、死。一切全是因缘聚合,空幻不实。”——也在阐释变化之道,重点是在人生观。

在两千多年前的西方世界,赫拉克利特说:“人不可能两次踏入同一条河流。”——也在阐释变化之道,重点是在宇宙观。

而《易传》阐释变化之道,重点却在于政治思想。

现在我们再回来看看最初的那个问题:难道《周易》真的藏有反对独裁专制的观念吗?那年头的人怎么可能会有如此前卫的思想呢?独裁专制不一直都是中国的历史传统吗?

现在再来想想,乾卦九五爻、上九爻和用九爻的关系,想想用九爻“群龙无首,吉”的爻辞,想想这一爻为什么能够高居于通常认为象征帝王的九五爻之上,并且是“吉”,而不是像上九爻那样物极必反式的“有悔”?

有了前文这些铺垫,这时候如果让我对这个问题推测一下的话,我就会产生一些新的疑问:为什么六十四卦里只有乾卦和坤卦才有“用九”的爻辞,其他卦却全都没有呢?而且,“用九”爻辞是有辞无爻——乾卦也和所有卦一样是由六根爻构成的啊,到第六爻“上九爻”就到头了,并没有一个第七爻呀?再有,乾卦六根爻的爻辞从“潜龙勿用”到“亢龙有悔”,表达了一个完整的事物发展周期,阐明事物从萌生到发展,再到鼎盛,最后物极必反的一个过程,圆满无缺,并不需要再加入一个“用九”啊?

我对“用九”的这些疑问早有无数前辈研究过了,但都没什么太令人信服的结论。当然,我的推测更不足以让人信服,在没有新证据出现的情况下,这只能是一桩无头公案。我对这桩无头公案的推测是:“用九”恐怕不是《易经》原来就有的,而是被荀门学者篡改上去的。

从人之常情上讲,“群龙无首”充分表达着亡国的遗老遗少们对旧制度的怀念。是呀,封建社会到此结束了,贵族民主制度到此结束了,除了皇帝没有人再对国事有任何有保障的发言权了,分封诸侯变成了设立郡县,诸侯分治变成了中央集权,一个容得下国民制约君权、容得下百家争鸣的时代彻底结束了。

大家习惯于把漫长的中国古代社会统称做封建社会,这其实是一个误解,从秦始皇变封建为郡县之后,中国就进入了专制社会、极权社会,而封建时代的贵族民主遗风便被专制社会的皇帝独裁所取代。(关于这一点的具体分析都在《孟子趣说》第一册,谁要有兴趣可以到那里去找。)

也别太当真,我这只是推测罢了,所依据的除了不充分的证据之外,还有人之常情和世之常态。就后者而言,从历史上看,只要制度和外部环境是相同或者相似的,那么基本上说,不管把什么人搁进去,他们都会作出同样的表现。

举个例子来说吧,都说我们中国农民是吃苦耐劳的,是任劳任怨的,是有着典型东方式的勤俭美德的,可你会看到,一旦制度和外部环境一变,嗯,比如在大锅饭时期,农民们就不再吃苦耐劳了,不再任劳任怨了。我们再把眼光往前放放,往外放放,这种制度其实当年欧文早就搞过试点,列宁也搞过试点,全都是同样的结果。看,不同的时代,不同的国家,不同的人种,只要制度和外部环境一样,结果就一样。

所以,别以为人的地域性啊、时代性啊就真有多重要,要知道,人趋利避害的天性都是一样的,只有这点才是最重要的,从这点出发来考虑问题,制度设计和外部环境才是最重要的。再看上边的例子,大锅饭时期的懒汉们到了承包制实行以后,马上又变回具有吃苦耐劳的传统美德的中国农民了。这可是全国范围的大事件啊,太有说服力了。

其实就往身边看看,这个逻辑在很多地方也都适用,比如,你看到甲城市的公交车查票很严,乙城市恰好相反,你不要以为乙城市就民风淳朴,司机和售票员更容易信任乘客,要知道,如果在同样的市场经济条件下,如果这两座城市同样是外来流动人口很多的大都会,如果这种情况是普遍情况而非个案,那么唯一的可能就是两地公交公司的收入分配制度不同,司乘人员的个人收入和车票销售额度的挂钩紧密程度不同。好习惯都是逼出来的,坏习惯都是惯出来的,这个道理,无论在社会、国家、公司、家庭,全都适用。

我讲这些是为了说明:我们很清楚清朝文字狱兴盛时期的那段历史,而那时是极权统治,秦帝国也是极权统治;那时是钳制思想,钳制出版,秦帝国也是钳制思想,钳制出版;那时的学者们被迫退到了看似和政治毫无关系的考据领域,秦帝国的学者们难道不也会退到看似和政治无关的算命领域吗?文字狱那时的学者在考据当中谨慎而隐蔽地提出了颠覆性的思想观念,难道秦帝国的学者们不也会在算命书的隐蔽之下表达自己的非主流见解吗?

我方才说:“不同的时代,不同的国家,不同的人种,只要制度和外部环境一样,结果就一样。”如果承认这一点的话,那么,《易经》里的“用九”之谜和《易传》的政治哲学思想不也很容易被理解了吗?

有人可能会问:“照这么说,这些个作者和编者都是些楚国的爱国学者了?可《易传》里看不出有爱国主义的成分在啊?”

第一个理由是:真把话说那么明显,也就说不出话来了。

第二个理由是:别以为爱国的观念很早就有,事实上,这个观念是出现得很晚的。“国家兴亡,匹夫有责”,这话是明朝末年才由大学者顾炎武提出来的,而且这句话还不能就这么单独来看,而要和顾炎武的亡国和亡天下之辨一起读才行,因为顾老师这话的前后文是外族灭了汉人政权,这才是当时的正统知识分子最不能容忍的。

这个问题值得仔细说说。读历史千万要小心的是,不要拿现代观念去套古人。我们现在都认为爱国是天经地义的,这是因为社会制度不一样了,我们新中国是人民当家做主,通过人大行使政治权利,层层选举,我这片每到居委会换届选举的时候都会挂出横幅,请大家投出神圣的一票。所以,国家是属于全体人民的,属于我们每一个人的,我们用税款养活着政府,政府是被人民雇的,是为人民服务的。这样的话,我们爱我们的国家,这是天经地义的。可古代社会不是这样啊。

从秦朝到清朝,是漫长的极权专制,无论是土地还是人民,整个国家都是皇帝一个人的私有财产,如果你生活在那个时候,从你一降生开始,你就是属于皇帝的,你是没有独立人格的,只是一部分作为你自己、一部分作为皇帝的私有财产而存在着。如果皇朝鼎盛,你可能也会拍拍胸脯,遇到外国人欺负的时候会一瞪眼:“打狗也不看主人?!”可如果你正赶上昏君统治的时候呢?如果皇帝不把你当人,你还会去“爱”他的其他私有财产吗?

皇帝们也意识到了这个问题的严重性,所以一再宣传忠孝。

什么是忠孝?

忠是忠,孝也是忠,我们讲中华民族的孝道往往会拿和《周易》同列于“十三经”的《孝经》说事,其实《孝经》在本质上就是一本《忠经》。很多人觉得中国历来讲究孝道伦理,这是中华传统文化的精华,其实你只要把《孝经》通读一遍就不会再这么看了。这个问题详见《孟子趣说》第三册,这里就不再细说了。

皇帝苦口婆心,教育人民要忠君。其实这也怪不得皇帝,人性都是这个样子——想想什么东西最“忠”呢,当然是狗,所以狗才是人类的朋友。

狗对同类会很凶,但对主人永远都很温顺,要不怎么那么多人都喜欢养狗呢。以前流行过一首歌,名字好像叫《交个女朋友还是养条狗》,这个名字很说明问题啊。你就算把狗扔了,一般来说,狗还会千里迢迢找回家,一点儿不会怨你,可你要是做了一丁点儿对不起女朋友的事,女朋友就得跟你急。如果你是皇帝,你是希望臣民们都像你女朋友呢,还是都像狗?

在强大的宣传之下,老百姓们觉得自己天经地义就是狗,天经地义就该服从主人。而看家护院是狗的天职,所以老百姓自然应该看护好皇帝的家业。所以说,在有皇帝的时代里,忠君才是第一位的,甚至是唯一的,爱国的意思主要是爱护皇帝主人的私有财产,而既然有了忠君观念,爱国也就成了不言而喻的,没有特别提出的必要。

在秦帝国之前,周代主要都是封建制度,前文讲过,是贵族民主政治和贵族寡头政治的局面,没有中央集权。而且,时间越往前,“家”的概念就越是重要于“国”的概念,也就是说,一个贵族可以不爱国,这没什么,没人因为他不爱国就唾弃他,但他一定要爱家,不爱家的人才是被人唾弃的。

先解释一下,我为什么只说“贵族”如此,而不说平民?因为那时的社会是由贵族把持的,贵族人数很多,从高级贵族到低级贵族,都住在城里,他们都是所谓统治阶级,都是享有政治权利的;而劳动人民一般是原住民或者被征服者,或者既是本地住民,同时也是被征服者,这些人不享有任何政治权利。

周朝,尤其是西周和春秋时期,是个宗法社会,治国依靠的是礼制,简单说就是非常强调等级秩序,等级秩序的稳定就意味着社会的稳定,我们说中国是个礼仪之邦,源头就在这儿。而礼制是针对贵族阶级的,对草根阶级用不上,所以说“礼不下庶人”,这可不是指对草民百姓可以不讲礼貌。即便到了礼崩乐坏的战国时期,孟子还都认为“无恒产者无恒心”,对草根阶级是没什么高要求的。让他们“爱国”?根本谈不上。

国家是贵族的,而且是贵族集体的,在周代前期尤其如此。那时的社会“群龙无首”,周天子并没有多大的权力,自己的直辖地盘只有很小的一块,其他地方都分封出去了,地方诸侯们享有高度的自治权,只要经常向天子进进贡,有事的时候帮天子打打仗就可以了。那么,贵族们有强烈的爱国观念吗?也没有。诸侯们爱自己的封国胜于爱他们头顶上的周朝,到底自己的封国才真正是“我的地盘我做主”,是自己的命根子。

那么,每个诸侯国里的贵族们都爱各自的诸侯国吗?也不是。当时的社会制度是:像周天子分封诸侯一样,诸侯也要分封自己手下的那些小贵族,这些小贵族其实也不算小,他们有自己的领地和军队,对诸侯国国君要尽的义务就和诸侯国国君要向周天子尽的义务一样。而这些小贵族还要把自己的领土、人口和军队再分封给更小的贵族,互相的权利和义务也还依此类推。所以,在那个时代里,“家”的观念胜过“国”的观念,一个叛国的贵族并不会受到普遍的非议,可他如果叛了家,或者把自家给搞垮了,那可是不容原谅的罪过。

这一点现代人不容易理解。要知道,当时较大贵族的“家”几乎就是一个小国,我在前文不是讲过叔孙穆子和竖牛的案例吗,叔孙穆子是鲁国的大贵族,他的“家”几乎相当于全国的三分之一,比一些小诸侯国的全国都大,竖牛作为他家的管家,也几乎就相当于一个小国总理。而叔孙穆子作为叔孙氏的当家人,在处理重要事务的时候,按照当时的一般标准,是要把自家利益放在国家利益之前的。

周朝这种政治结构发展下来,就使得每个诸侯国里几乎都产生了国君和大贵族的权力之争,争斗的趋势是掌权者越来越少。有的国家最后是君权压倒了大贵族,而有的国家则相反,比如鲁国,三家大贵族实际上已经把鲁国瓜分了,鲁国甚至有一位国君被三家联合赶到国外去了,一直都回不了国。这三家大贵族就是孔子经常念叨的“三桓”:季孙氏、仲孙氏、叔孙氏。叔孙穆子就是叔孙氏某一代的大当家。

晋国比鲁国更过分,六大家族斗来斗去倒了三家,剩下的三家居然公然瓜分了晋国,从此中原大地再没有了晋国的名号,原来的晋国版图分裂成了韩国、赵国和魏国,这就是标志着春秋时期和战国时期分野的重大事件“三家分晋”。

任何事情好像都很难说没有特例,在战国时期的楚国,出了个“伟大的爱国主义诗人”——屈原。

这要具体情况具体分析。首先,屈原这时候已经到了战国时期,社会体制和社会风气都和西周,乃至春秋时期不大一样了。再者,楚国对于周朝来讲其实是个“外国”,受中原华夏文明影响不大。这点我在《孟子趣说》第三册详细讲过,现在简单讲讲:楚国原本是在商代晚期加盟到周人阵营的,后来又退了出来,这就大体相当于一个加盟国退出了邦联(简单说,邦联是比联邦更加松散的国家联盟),倒也无可厚非。而且事实上,楚国一直以外国自居,楚王很早就称了王,和周天子平起平坐,中原诸侯们也都不把楚国当自己人,只当他们是南蛮子,是未开化的蛮族。还有第三点是:屈原是楚国贵族,和楚国王室是同姓的一家人。所以,虽然他只是个小贵族,但楚国也有他的一份,甚至可以说,楚国就是他们芈家的。

芈,读“米”。奇怪吧,屈原怎么又成芈家人了呢?

楚国的国王姓芈,前边讲过,一个“姓”会渐渐分成许多“氏”,芈姓就分出来熊氏、屈氏、景氏等,所以屈原的“屈”并不是他的姓,而是他的氏,“原”也不是他的名,而是他的字,如果按照现代人的称呼习惯,我们应该叫他“芈平”——伟大的爱国主义诗人芈平。

所以严格说起来,爱国主义是个后起的观念,甚至可以说是个现代观念,最好不要轻易往古人身上去套。话说回来,对于可能是《易传》作者的那些楚国学者来说,他们对秦帝国的态度恐怕不是出于什么爱国主义,而是出于历史上的仇恨渊源和既得利益的被剥夺,还有自由思想的被钳制。

呵呵,一家之言,推想而已,可别问我要什么充足证据。不过我倒愿意顺手把托马斯·潘恩的一句名言摘录过来,让大家看看他老人家在这个问题上的一种心态——“我的国家是世界,我的宗教是行善”。